行业资讯

河南石雕佛像的雕刻风格有哪些演变?

2025-03-18 来自: 镇平县腾翔玉雕工艺品有限公司 浏览次数:17

河南石雕佛像,作为华夏文明与佛教艺术深度交融的代表,以其独特的艺术魅力与深厚的历史底蕴,在中华艺术史上占据着举足轻重的地位。其雕刻风格宛如一条绚丽多彩的长河,在历史的演进中不断流淌、变化,承载着不同时代的文化印记与审美追求。

佛教于东汉时期传入中国,河南作为中原,成为佛教传播的重要区域。初期,河南石雕佛像深受印度佛教艺术影响,风格偏向印度与西域特色。佛像面相丰盈饱满,肢体线条圆润肥壮,神情庄严肃穆,带有明显的异域风情。例如,此时佛像的五官特征,高鼻深目,与印度佛像造型极为相似。雕刻手法上,具有犍陀罗艺术遗风,注重写实,力求表现佛像的形态。同时,中国传统绘画线条的运用也初现端倪,线条简洁流畅,用于勾勒佛像的服饰与身体轮廓,为佛像增添了几分灵动之感。像早期河南部分石窟中的佛像造像,周围常伴有莲花、飞天、火焰等装饰元素,这些元素同样源自西域佛教艺术,共同营造出神秘而庄严的宗教氛围。

魏晋南北朝时期,中国佛教艺术迎来了蓬勃发展。在河南,佛像风格逐渐发生转变,开始呈现出本土化特征。佛像面容由丰盈转向清瘦,身形愈发修长,展现出 “秀骨清像” 的独特风貌。菩萨造像则广额、小颐、秀颈,眉宇间开朗豁达,神情恬淡宁静。这种风格的形成,一方面受到印度佛教艺术的持续影响,另一方面更是中国传统文化深度融合的结果。儒家的 “中和” 思想、道家的 “自然” 观念,都在佛像风格中留下了深刻印记。此时的雕刻线条更加细腻流畅,通过线条的疏密变化来表现佛像服饰的飘逸质感,仿佛衣带随风飘动,给人一种超凡脱俗、灵动飘逸的艺术感受。

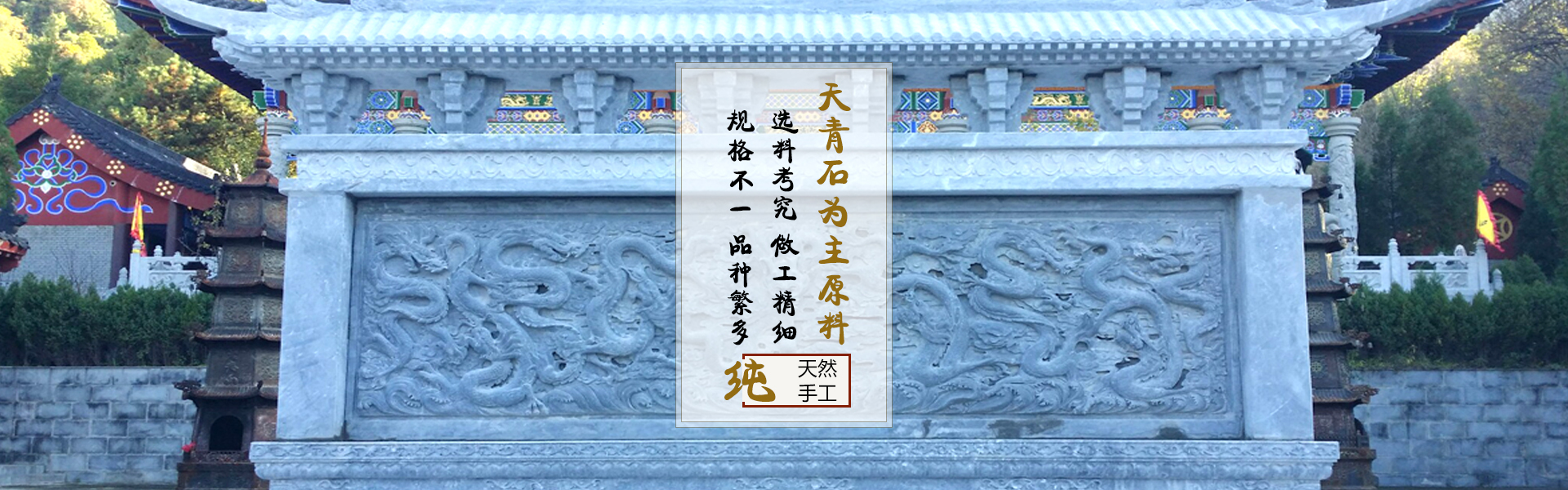

以上图片由河南石雕厂家提供

隋唐时期,国力强盛,佛教在河南地区进一步繁荣,石雕佛像风格也随之发生显著变化。佛像造型变得雄壮饱满、雍容华丽。体型更为壮硕,展现出力量之美;服饰愈发精美繁复,常常身着通肩式大衣或袒右肩式袈裟。雕刻家们通过柔和且流畅的服饰褶皱以及飘逸俊秀的衣纹起伏变化,巧妙地衬托出佛像强健的体魄与超凡的气质。以龙门石窟的奉先寺卢舍那大佛为典型代表,其造型比例匀称,身体修长丰腴,仪容庄严典雅,面部线条柔和,眼神慈悲祥和,不仅彰显了当时高超的雕刻技艺,更体现出大唐盛世的恢宏气度与自信包容。这一时期的雕刻工艺高超,对细节的刻画入微,从佛像的面部表情到服饰的纹理装饰,都展现出极致的美感。

五代两宋时期,河南石雕佛像风格进一步走向世俗化。佛像不仅在外形上更加写实逼真,更注重对人物内心世界的情感表达。相较于唐朝佛像的庄严宏大,这一时期的佛像更具亲和力,仿佛是生活中慈悲为怀的长者形象。在服饰与配饰的刻画上,也更加细腻精致,通过丰富的装饰元素,如精美的璎珞、华丽的宝冠等,将佛像形象塑造得更加立体饱满,贴近大众的审美需求,反映出佛教文化与世俗生活的深度融合。

元明清时期,河南石雕佛像艺术风格呈现出民间化和装饰化的特点。佛像不仅大量出现在寺庙等宗教场所,还广泛融入民间装饰领域,如在民居建筑、园林景观中都能看到佛像石雕的身影。佛像的形象和服饰变得更加多样化,融入了大量民俗元素和装饰图案,如吉祥花卉、瑞兽等,寓意着人们对美好生活的向往与祈愿。同时,随着石雕技艺的不断传承与创新,雕刻工艺愈发细腻,无论是佛像的面部神情、肢体动作,还是服饰纹理,都雕刻得栩栩如生,展现出中国传统雕刻艺术的独特魅力与深厚底蕴。

河南石雕佛像,凭借其在各个历史时期独特且丰富的雕刻风格演变,宛如一部生动的艺术史书,深刻地记录了时代的变迁、文化的碰撞与融合。它不仅是中国佛教艺术宝库中熠熠生辉的明珠,更是中华民族传统文化传承与创新的不朽见证,持续散发着迷人的艺术魅力,吸引着世人的目光与探索。